Zwischen Vorschriften und Verantwortung: So sieht Material Compliance in der Praxis aus

Material Compliance ist ein zunehmend wichtiger Bereich für Unternehmen, die weltweit agieren und gesetzliche sowie kundenspezifische Anforderungen an ihre Produkte erfüllen müssen. Material Compliance-Beauftragte sorgen dafür, dass eingesetzte Materialien den komplexen regulatorischen Vorgaben entsprechen – eine Aufgabe, die technisches Verständnis, rechtliches Know-how und viel Koordinationsgeschick erfordert.

Material Compliance ist ein zunehmend wichtiger Bereich für Unternehmen, die weltweit agieren und gesetzliche sowie kundenspezifische Anforderungen an ihre Produkte erfüllen müssen. Material Compliance-Beauftragte sorgen dafür, dass eingesetzte Materialien den komplexen regulatorischen Vorgaben entsprechen – eine Aufgabe, die technisches Verständnis, rechtliches Know-how und viel Koordinationsgeschick erfordert.

Ivanka Volpp, Compliance Officer Würth Elektronik Group, gibt uns einen Einblick in diesen Job. Wir haben mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist, welche Aufgaben sie als Material Compliance-Beauftragte übernimmt und was sie an ihrer Arbeit besonders fasziniert.

Ivanka Volpp, Compliance Officer Würth Elektronik Group

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf im Bereich Material Compliance gekommen und welchen beruflichen Hintergrund – naturwissenschaftlich oder juristisch – bringen Sie mit?

Bei mir war das weniger ein bewusstes Anstreben, sondern vielmehr eine konsequente Entwicklung. Ich habe ursprünglich im Bereich Trade Compliance angefangen, also als Verantwortliche für Zoll- und Exportkontrolle. Im Laufe der Jahre habe ich dann weitere Aufgaben im Bereich Corporate Compliance übernommen. Da diese Bereiche eng mit dem Risikomanagement verknüpft sind, war es eine logische Konsequenz, auch das Thema Product und Material Compliance mit aufzunehmen.

Ich bin Fachkauffrau für Außenwirtschaft und komme aus dem mittleren Management. Über Weiterbildungen habe ich mich mit Qualitätsmanagement und internen Audits vertraut gemacht. Durch die Deklarationspflichten im Außenwirtschaftsbereich kam ich zwangsläufig mit dem Thema Product und Material Compliance in Berührung. Ursprünglich komme ich aus der Kommunikationsbranche und bin auch Dolmetscherin – die Mehrsprachigkeit war dabei ein großer Vorteil, besonders beim Umgang mit juristischen Texten.

Welche konkreten Aufgaben übernimmt eine Material-Compliance-Beauftragte heutzutage? Arbeiten Sie dabei eher allein oder im Team, und sind Sie auch international tätig?

In den meisten Unternehmen ist Material Compliance keine Vollzeitstelle. Gerade im Mittelstand ist es wichtig, schlanke Prozesse zu gestalten. Unsere Aufgabe ist es, auf jeder Gesellschaftsebene einen vorausschauenden Prozess zur Stammdatenpflege und Merkmalslenkung aufzubauen. Das beginnt mit der proaktiven Beobachtung von Gesetzesänderungen, deren Analyse und der Integration in das Managementsystem. Von Organisationsanweisungen über Schulungen bis hin zu konkreten Arbeitsanweisungen. Dabei arbeite ich eng mit den Bereichen Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit zusammen.

In der Würth-Gruppe wurde die Governance-Funktion „Material Compliance“ eingeführt und auf die verschiedenen Divisionen verteilt. Ich bin in der Assistenz der Geschäftsbereichsleitung tätig und betreue mehrere Einzelgesellschaften. Vor Ort arbeiten dann die jeweiligen Verantwortlichen für Product und Material Compliance.

Ja, das ist das Spannende an der Aufgabe. Wir arbeiten über Ländergrenzen hinweg – in Europa, Asien und Amerika. Dabei geht es nicht nur um geografische Unterschiede, sondern auch um unterschiedliche regulatorische Anforderungen.

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf im Bereich Material Compliance, und mit welchen Herausforderungen sind Sie in Ihrem Arbeitsalltag konfrontiert?

Ich sehe im Bereich Material Compliance ein großes Innovationspotenzial. Es geht nicht nur um Einschränkungen, sondern auch darum, Produkte zukunftsfähig, umweltfreundlich und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Der Bereich hat durch das gestiegene Nachhaltigkeitsbewusstsein enorm an Dynamik gewonnen. Besonders spannend ist der Austausch mit anderen Branchen – von Elektronik über Chemie bis hin zur Lebensmittelindustrie.

Die größte Herausforderung ist die Vielzahl an unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen – sowohl innerhalb der EU als auch international, etwa in den USA oder Kanada. Die Auslegung von Gesetzestexten ist oft interpretationsbedürftig. Es geht darum, den richtigen Weg zwischen Konformität und Overcompliance zu finden. Besonders aufwendig ist die Pflege der Dokumentation und Deklarationen, die für verschiedene Märkte erforderlich sind.

Gibt es eine Vision oder einen Wunsch, wie sich die Prozesse verbessern ließen?

Mein Wunsch wäre eine zentrale Datenquelle – eine „Single Source of Truth“ – aus der alle relevanten Systeme gespeist werden. Wir sind auf dem Weg dorthin. Innerhalb der Würth-Gruppe haben wir eine sehr kompetente IT-Division, die uns dabei unterstützt. Aber es ist ein langfristiger Prozess, der sowohl technologische als auch personelle Ressourcen erfordert.

Welche Kompetenzen sind für den Beruf besonders wichtig und wie hat sich das Berufsfeld in den letzten Jahren verändert?

Eine strukturierte Arbeitsweise und analytisches Denken sind essenziell, um aus der Vielzahl an Regularien das Relevante herauszufiltern. Ebenso wichtig ist Kommunikationsfähigkeit – man muss die Mitarbeitenden in den Prozessen mitnehmen und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Compliance schaffen.

Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Deklarationspflichten. Das Berufsfeld „Material Compliance“ als solches gibt es in dieser Form noch gar nicht so lange. Es ist eher ein Verantwortungsbereich, der zunehmend komplexer wird. Die Zahl der Schnittstellen im Unternehmen hat stark zugenommen – heute gibt es zusätzlich Nachhaltigkeits-, Arbeitssicherheits- und Innovationsbeauftragte. Die Kommunikation ist dadurch deutlich intensiver geworden.

Wie organisieren Sie den Austausch innerhalb Ihres Unternehmens? Können Sie ein Beispiel für eine besonders schwierige Situation nennen?

Wir nutzen digitale Tools wie Microsoft Teams sehr intensiv. Darüber organisieren wir den Austausch, beantworten Fragen und teilen Wissen. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches internes Schulungsangebot – von E-Learnings bis zu Webinaren – das auch unseren Geschäftspartnern zur Verfügung steht.

Aktuell haben wir eine Herausforderung mit einem chemischen After-Sales-Produkt für den US- und kanadischen Markt. Die Schwierigkeit liegt darin, die unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen – etwa Proposition 65 in den USA und SVHC in der EU – korrekt zu interpretieren und umzusetzen. Hinzu kommen sprachliche Anforderungen und die Notwendigkeit, die Dokumentation verständlich und regelkonform aufzubereiten. Das ist sehr zeitaufwendig und erfordert viel Detailarbeit.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung im Bereich Material Compliance?

Ich glaube, die Komplexität wird weiter zunehmen. Material Compliance ist ein klarer Wettbewerbsvorteil. Wer hier nicht sauber arbeitet, riskiert Reputationsschäden und Marktverluste. Gleichzeitig steigt die Sichtbarkeit und Wertschätzung dieser Funktion im Unternehmen – auch, weil sie zur Risikominimierung auf Managementebene beiträgt.

Haben Sie Tipps für Menschen, die in diesen Bereich einsteigen möchten?

Man sollte den Fokus nicht verlieren, die Interessen klar differenzieren und Durchhaltevermögen mitbringen. Wer sich nicht für das Lesen, Analysieren und Schreiben begeistern kann, wird in diesem Beruf nicht glücklich. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe mit wachsender Verantwortung und interessanten Entwicklungsmöglichkeiten.

Vertiefendes Wissen zu den aktuellen Anforderungen der Material Compliance vermittelt unser modularer Online-Lehrgang. Mit den Experten von imds professional GmbH & Co KG lernen Sie die wichtigsten gesetzlichen Anforderungen wie REACH, RoHS und POP kennen und erhalten praxisnahes Wissen, um Material-Compliance-Prozesse in Ihrem Unternehmen sicher umzusetzen.

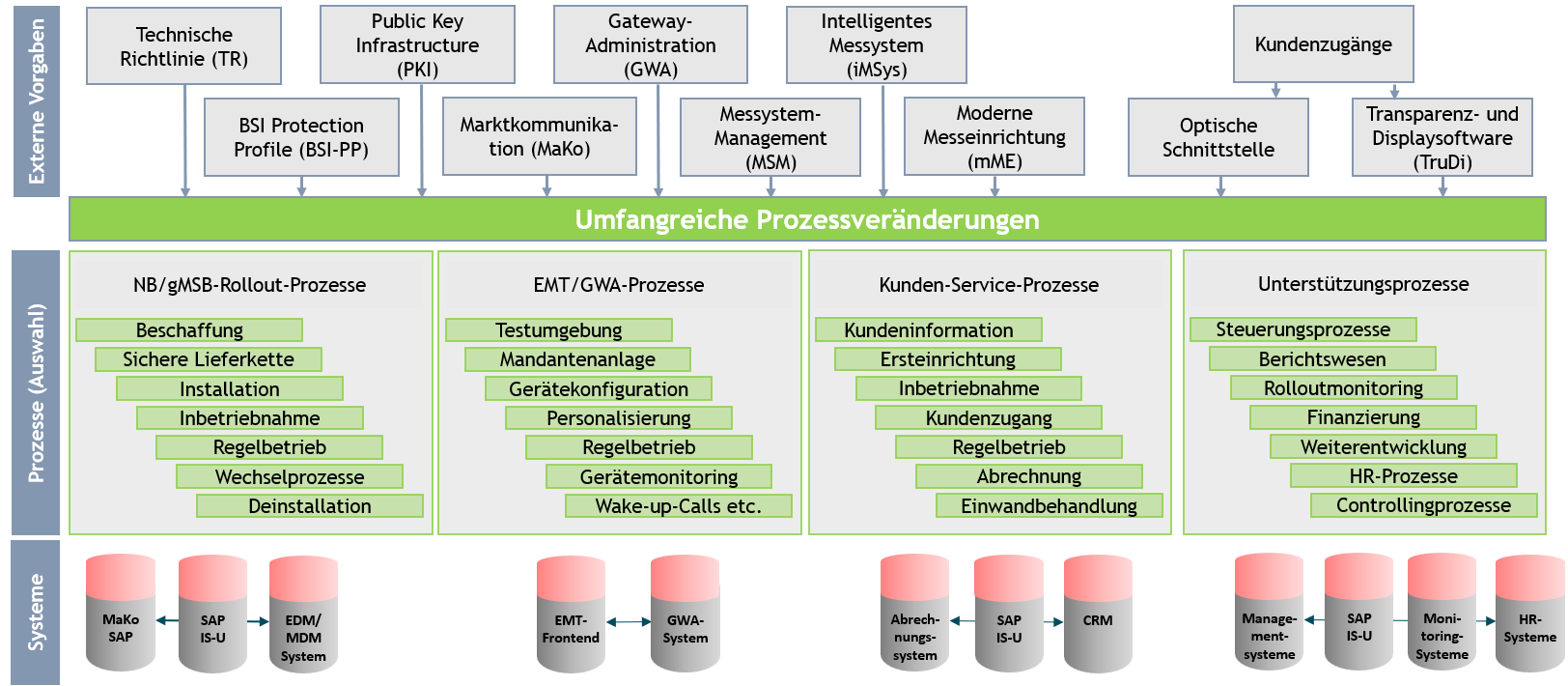

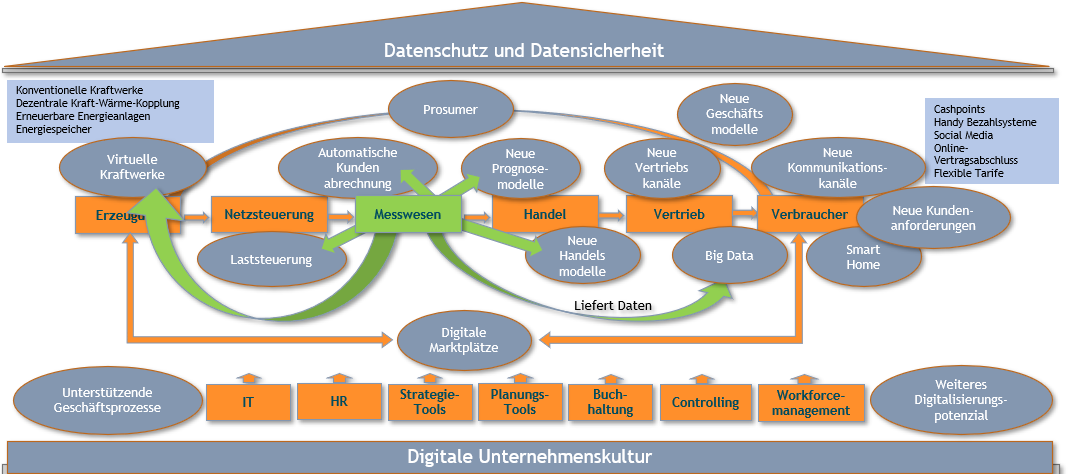

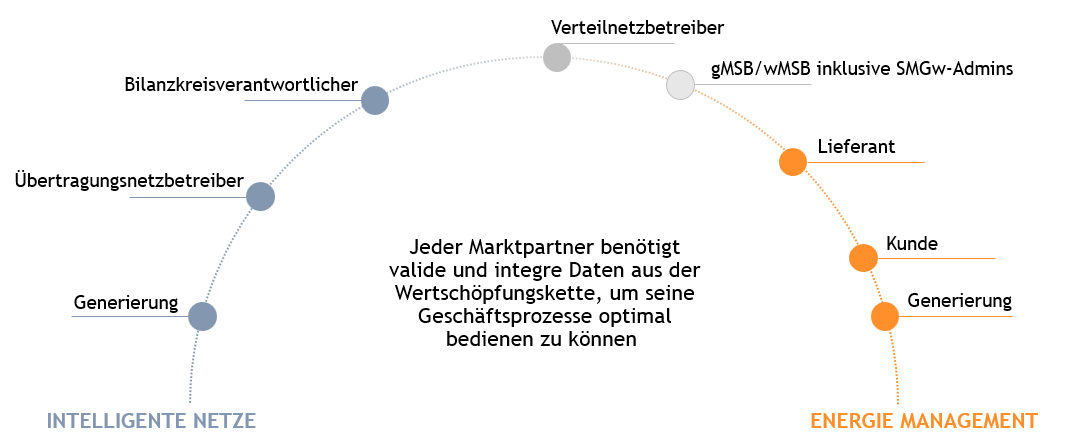

In einer Welt, in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist die genaue Messung und Verwaltung des Energieverbrauchs entscheidend. Wir sprachen mit Ines Muskau, Trainerin für Smart Metering, über die entscheidende Rolle intelligenter Messsysteme.

In einer Welt, in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist die genaue Messung und Verwaltung des Energieverbrauchs entscheidend. Wir sprachen mit Ines Muskau, Trainerin für Smart Metering, über die entscheidende Rolle intelligenter Messsysteme. Quelle: Ernst Kiel

Quelle: Ernst Kiel